ブラウン運動と原子の実在 †

|

原子論は現代科学の最も偉大な成果のひとつであろう。しかしながら、 日常生活において、物質を構成する個々の原子を目の当たりにする機会はほとんどない。

原子の存在を直接的に、手軽に観測できる実験として、ブラウン運動の観測がある。微粒子のランダムな運動を直接見ることができる。

本実験の特徴は、顕微鏡で撮影した像をPCに録画できるという点である。近年のデジタル機器の性能向上により、安価で扱いやすいシステムを構築することが可能になった。録画することによって観測は容易になり、短い授業時間のなかで、粒子の移動距離記録から解析までを終えることが可能になった。

| CCDとPCを用いて録画したブラウン運動の様子(動画) |

概要 †

ブラウン運動とは、媒質中の微粒子が、媒質を構成するミクロな自由度の影響を 受けて行うランダムな運動である。 この実験ではブラウン運動における粒子の拡散の速さを調べ、それを用い て原子の数を数える。

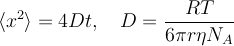

2次元面を移動する粒子について、 x、t を観察し始めたときからの変位と時間とすると、下の「Einstein の関係式」が成り立つことが知られている。

ここでD は拡散係数と呼ばれる。r はブラウン運動する粒子の半径、η は水 の粘性係数、NAはアボガドロ数である。 本実験では、ブラウン運動する粒子の動きをPCに録画し、その映像からx2とtを読み取ることにより、アボガドロ数NAを決定する

特徴 †

- 本実験の最大の特徴は、ブラウン運動する粒子の顕微鏡像をPCに録画し、その動画を再生して測定を行う点にある。この方式には多数の利点がある:

- 大きな画面でブラウン運動の様子を追えるので、疲労が少なく、確実な測定ができる。

- 録画してあるので、何回でも測定のやりなおしができる。

- 長時間録画しておけば、最も条件のよい時間を選んで測定できる。

- 粒子の軌跡は画面にOHP用紙を貼り付けてその上にペンで記録する事にした。コンピューターで直接読み取った方が精度は高いとは思われるが、この比較的原始的な方法を選んだ理由は以下の通りである。

- 何をしているかが誰でも理解できる。

- PC が不得意でも確実にこなせて、不必要な負担が増えない。

- OHP用紙はレポートと一緒にして提出できる。

装置 †

- 詳細については、実験マニュアルを参照

CCDカメラと顕微鏡 | キャプチャーユニット |

PC | 試験溶液 |

実験の流れ †

- 詳細については、実験マニュアルを参照

| 画像 | 手順 |

|---|---|

| 装置全体図 |

| PCのLCD画面に、測定用の 透明シートを貼りつける |

| 対物微尺の像。 粒子の移動距離を測る基準として用いる |

| ブラウン運動の様子をPCに録画する |

| 測定後のシート |

実施時の注意点 †

- 学生が顕微鏡の扱いに慣れていないせいもあって、ピント合わせに時間がかかる場合が多い。前もって対物微尺の目盛の全体図を示しておけば、顕微鏡でどの部分を見ているかが把握でき、作業が進みやすい。

- 溶液中に、特定の方向への「流れ」が発生してしまうことが多い。熟練すれば目で見分けることができるが、学生は気づかないまま測定を進めてしまうことがあるので注意する。録画した映像のなかで、流れていない箇所を選ぶ。

- 溶液をのせたプレパラートを用意しておくと効率が良い。あまり早く準備すると水が蒸発したり、粒子が沈殿したりしてしまうので、実験の数時間前までが良いであろう。

発展 †

- アインシュタインの式が成り立つ前提として、測定するサンプルが十分多いこと、測定時間が十分長いことが必要である。従って、時間がある場合には測定時間とサンプル数を増やすと、良い結果が期待できる。

- 異なる種類の粒子に関して測定を行えば、ブラウン運動の現象が試験粒子の種類に依存しないことが検証できる。グループごとに異なる粒子を用いると効率的である。

- 学生のレポート提出が後日でよい場合は、クラス全体でのデータを集計させ、平均したものを提出させるとよい。これにより個々のグループにおける統計の不足が多少補われる。

- 拡散係数Dは粘性係数の変化に対してsensitiveなので、水以外の溶媒で実験ができれば面白い。

- ブラウン運動は、数学的にはランダムウォークでよく記述できる。コンピューターシュミレーションを行った結果と、実験で得られた映像を比較できれば、統計力学への興味を喚起するであろう。理系の学生に対しては、プログラミングを行わせることも可能であろう。

- 簡単のために溶液の温度として室温を用いたが、実際には溶液は顕微鏡の光によって加熱されているはずである。溶液の温度を精度よく測定し、粘性の温度依存性も考慮に入れれば、精度の向上が期待できる。

実験結果 †

- データ集計の詳細については、物理学実験/データの集計についてを参照

| 測定量 | アボガドロ数 |

|---|---|

| 標本数 | 236 |

| 標本平均 | 4.7 x 1023 |

| 標準偏差 | 4.0 x 1023 |

| 文献値 | 6.0 x 1023 |

- ヒストグラムを一見してわかるとおり、標本の分布は正規分布から大きくはずれている。とくに、左側に山がある。この左側の「山」は、溶液の一定方向への流れに起因すると考えられる。

- 2006年度前期の実験にて、プレパラートの周囲にマニキュアを塗ることにより、溶液の流れを防ぐ対策を行った。この対策の効果を評価するため、前期授業終了後に再びデータ集計を行う予定である。

アンケート †

2005年度後期の受講者を対象に、実験の感想に関するアンケートを行った。

参考文献 †

実験マニュアル †

ダウンロード:

ブラウン運動と原子の実在.pdf

添付ファイル:

Last-modified: 2008-12-15 (月) 18:12:47 (105d)