光源の特徴 †

- 全体的に島津の光源のほうが優秀である。もう片方の細いタイプの光源は、輝線にまじって連続スペクトルが見える場合がある。

島津 †

| 種類 | 原子名 | 元素番号 | 線の本数 | 特徴 |

|---|---|---|---|---|

| 水銀 | Hg | 80 | 4 | 見やすい |

| ナトリウム | Na | 11 | 6~9 | 見やすい |

| カドミウム | Cd | 48 | 6~8 | 見やすい |

それ以外 †

| 種類 | 線の本数 | 特徴 |

|---|---|---|

| 蛍光灯 | 4 | |

| 水素 | 3 | |

| 酸素 | 5 | 見やすい輝線がない |

| 窒素 | NA | ほぼ連続スペクトル |

| アルゴン | 3 | たくさん見えるが、見やすい輝線なし。 |

| ヘリウム | 7 | 6本は観測しやすい |

| ネオン | 23 | 多いが測定はしやすい |

エネルギー準位の同定 †

- http://physics.nist.gov/PhysRefData/ASD/index.html

- 2005/2にVer2→Ver3に上がり、非常に使いやすくなった。波長と遷移の情報が一度に出るようになった。

表の見方 †

- 原子の名前に

Ne I, Ne II

のような記述が出てくる。Iは中性、IIは第一イオン化された原子をあらわす。 http://www.cfa.harvard.edu/amdata/ampdata/kurucz23/spectro-not.html - Intensityの数字の横の(*)は、複数の準位が近すぎて区別できない

- Intensity の横に文字がつくことがある

b - band head c - complex d - line consists of two unresolved lines h - hazy l - shaded to longer wavelengths P - a persistent line r - easily reversed s - shaded to shorter wavelengths u - unresolved shoulder on strong line w - wide

- Akiは遷移確率

- 表が5行おきに青色で塗られている。表を見やすくするためで意味はない(と思われる。)

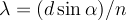

波長の計算(グレーティング) †

グレーティング(回折格子)を用いた実験において、波長は

から求まる。αは回折の角度、dは光子間隔、nは何番目のパターンかをあらわす。αは最大0.13 [rad] 程度で、sinα〜α としたときの値の誤差は最大0.3%である。

参考文献 †

- 「原子スペクトルと原子構造」、G. Herzeberg http://opac.lib.keio.ac.jp/cgi-bin/nph-mgwcgi?MGWLPN=OPAC&NSPACE=KMC1

- Atomic Spectroscopy, W. C. Martin and W. L. Wiese, http://physics.nist.gov/Pubs/AtSpec/index.html

閲覧制限中

Last-modified: 2006-06-02 (金) 18:59:36 (1032d)