ミジンコの採餌能力 †

画像をクリックすると拡大表示されます。

実験のねらいと特徴 †

緑藻類で緑色に濁った水にミジンコを入れ、一定時間おいた後に水の濁り具合を測定する。ミジンコを入れた水と入れなかった水で比較し、ミジンコの採餌能力(浄水能力)を調べることで、生態系における1次消費者の役割を考察する。

実験の流れ †

- 準備

- 前説明

- ミジンコについて

- 生態系ピラミッドについて

- マイクロピペッターの使用法

- 分光光度計の原理と使用法

- 実験中

- ミジンコを緑藻類の入った溶液にセット

- 溶液の濁度を分光光度計で計測

- 実験後

- レポートの作成・提出

- ミジンコの回収・片付け

はじめに †

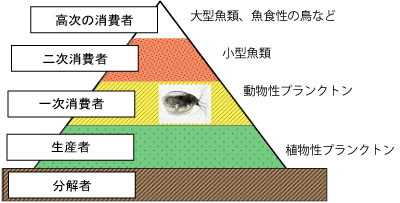

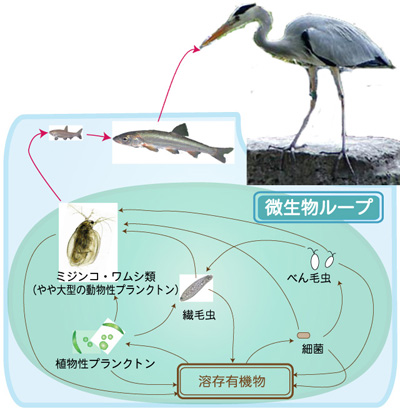

生物は、生態系内での働きに応じて、「生産者」「消費者」「分解者」にわけることができる。「生産者」は、光エネルギーなどを原動力に二酸化炭素や窒素を材料にして有機物を生産し、「消費者」は、生産者が合成した有機物を利用する。「分解者」は、これらの生物の排泄物や死骸を無機物に分解する(図1)。ミジンコは、主に植物性プランクトンやバクテリアを食物とする消費者で、小型魚類等(二次消費者)の餌になる生物である。生産者によって作られた大量の有機物を高次の消費者へ受け渡していく「架け橋」的存在で、生態系の中でも重要な位置にいる(図2)。

|

| 図2.微生物ループと食物連鎖 微生物ループの中のミジンコやワムシが小型の魚に捕食される。 より高次の消費者へエネルギーの橋渡しをしているように見える。 魚画像は、情報処理推進機構 教育用画像素材集 http://www2.edu.ipa.go.jp/gz/より改変。 アオサギ写真は、東京都立大学 動物生態学研究室 白井剛氏提供より改変。 |

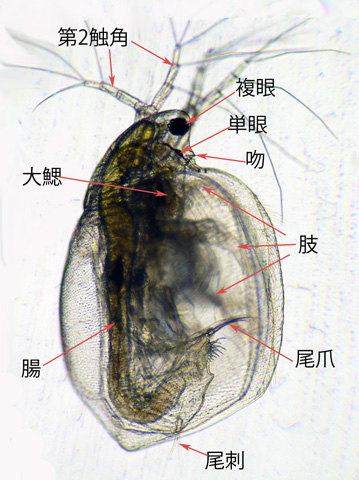

ミジンコは、第2触角で遊泳し、肢を活発に動かすことにより水流を作る。この水流により、緑藻類などの餌は、体前面の割れ目から直接体内に流れ込み、頭部下付近で濃縮され、大鰓付近から飲み込まれる(図3参照)。飲み込まれた餌は、腸で消化吸収される。緑藻類によって濁った水にミジンコを投入すると、ミジンコの採餌に伴って、次第に透明度の高い水になっていくのが観察できる。 ここでは、オカメミジンコを使った実験を紹介する。

目的と課題 †

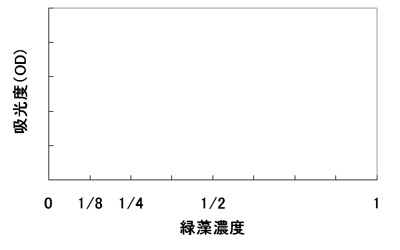

- (目的1) 緑藻を含んだ水の濁度と吸光度(光学濃度 O.D(Optical Density))の関係を理解する。

- (目的2)

オカメミジンコの採餌能力(水浄化能力)を測定する。

- 課題2: 緑藻を含んだ水100μl にミジンコ3匹を30分間入れ、吸光度の変化を調べる。

- 課題3: 緑藻を含んだ水100μlの濁りを半分に浄化するには、オカメミジンコ3匹で何分かかるか。また、同じ水1リットルを半分の濃度に24時間で浄化するには、何匹のオカメミジンコが必要かを計算によって求める。

- 課題4:

1次消費者の役割を考察する。

実験 †

材料 †

- オカメミジンコ(Simocephalus vetulus):3匹/2人

飼育法は、片田真一(2009)に詳細に記載、下記URL参照

http://koara.lib.keio.ac.jp/xoonips/modules/xoonips/listitem.php?index_id=37

試薬 †

- 緑藻を含んだ水

大型培養瓶(9リットル)に、水8リットル、野外水槽で採取した濃緑色の水10ml、ハイポネックス1ml、鶏糞一つまみを入れ、蛍光灯を一日中当てながらエアレーションする。2週間程度で濃い緑色の水となる。この緑色の水からはクロレラ様の緑藻、ゴレンキニア属(Golenkinia)に似た緑藻および同大の鞭毛虫類が多数認められた。

器具 †

- シャーレ:1個/2人

- PCRチューブ:2本/2人

- ピペット:1本/2人

- P200マイクロピペッター:1本/2人

- 分光光度計とセル:(1台)

今回 分光光度計はGE Healthcare社GENE QUANT 100を、セルには80μl用使い捨て プラスチックセルを使用した。 - 時計:1台/2人

- グラフ用紙

手順 †

- 緑藻を含んだ水の吸光度

- オカメミジンコの採食能力

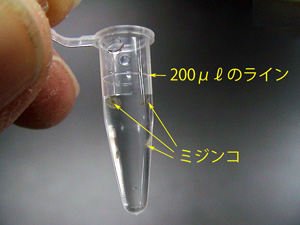

- 吸い込み口がミジンコより大きいピペットを用い、ミジンコ3匹をPCRチューブに入れる(注1)。

- ミジンコ入りチューブ内の水が200μl になるように、ミジンコより吸い込み口の小さいピペットを使って調整する(図5)。

- マイクロピペッターで、ミジンコ入りチューブ内の水を100μl取って捨てる(チューブ内の水は100μl になる)。

- 緑藻を含んだ水100μlをマイクロピペッターで、チューブに入れる(ミジンコ入りチューブ内の水は200μl になる)。

- ミジンコ入りチューブに蓋をし、タッピングで水を撹拌する(注2)。

- チップを新しくしたマイクロピペッターで、ミジンコ入りチューブの溶液200μlの内100μlを新しいチューブに分注する。ミジンコの入っているチューブを試験チューブ、ミジンコの入っていないチューブを対照チューブとする(この時点では両チューブの緑藻の濃度は同じはずである)。

- 30分放置する。

- チップを新しくしたマイクロピペッターで、試験チューブ、対照チューブのそれぞれから80μlを取って分光光度計で吸光度を測定(注3)し、結果を表2にまとめ、グラフ1にも書きこむ。

- 課題の値を計算する(注4)。

試験チューブの水 対照チューブの水 差 OD(吸光度)

ポイントやトラブルシューティング †

- 注1:ミジンコは出来るだけ大きな個体を選ぶ。オカメミジンコの場合、1mm以上の個体が望ましい。他種ミジンコを使用する場合、これと同等の大きさのものが良い。

- 注2:ミジンコが死なない程度に十分に撹拌する。

- 注3:違うチューブの水を吸引する前には新しいチップに交換する。

- 注4:ミジンコの生理的な状態、ピペッティングの不慣れさなどが原因となり、必ずしも思い通りの結果が得られるとは限らない。そのため、データは班やクラスで共有し、平均値から浄化能力を計算する。

実験を成功させるための留意点 †

実験前

- ミジンコの準備には時間がかかる場合がある。少なくとも2週間はみておく。

- ミジンコ飼育水は、できるだけ透明になるように、実験前1週間くらいは餌は与えないでおく。

- 緑藻の濃度によって、実験に使用するミジンコの数や希釈濃度、実験時間を調整する。

- ミジンコが吸収できる緑藻には限りがあるため、可能な限りPCRチューブ内の水を少量にした方が結果はクリアに出る。分光光度計も少量(80μℓ以下)で計測できるものを準備する必要がある。

実験中

- 対照チューブに溶液をとりわける時、緑藻の濃度が均一になるように注意させる。

本実験の発展 †

- 『ミジンコの形態と採食様式の観察』と合わせて行うことで、より理解を深めることができる。

資料 †

参考映像 †

時間=1分01秒

- 画像をクリックするとPC内の動画再生ソフトにより直接動画が再生されます。

- 直接再生されない場合は、Windowsでは画像上で右クリック後、「対象ファイルを保存」し、保存したファイルを動画ソフトで再生してください。

- ファイル形式はmpg1です。

参考文献 †

- 上野益三(1973)枝角目、In:日本淡水生物学、川村多實二原著、上野益三編修、北隆館、東京409−430pp

- 片田真一 (2009) 新しい生物学学生実験の開発I−仮説検証的要素をもったミジンコの観察−。Hiyoshi Review of Natural Science , Keio University No.44

- 滋賀の理科教材研究委員会 編(2005)日本の淡水プランクトン、図解ハンドブック、合同出版

- 田中正明(2002)日本淡水動植物プランクトン図鑑、名古屋大学出版会

- 永田俊(1993)微生物ループと水圏物質循環—溶存有機物の生成と分解をめぐって、Bulletin of Japanese Society of Microbial Ecology 8: 149-155

- 水野壽彦(1964)日本淡水プランクトン図鑑、保育社

印刷用PDFマニュアル †

添付ファイル:

Last-modified: 2009-03-22 (日) 01:43:30 (9d)