ミジンコの形態と採餌様式の観察

ミジンコの形態と行動を観察する。

実験のねらいと特徴

中学・高校等の教科書や参考書でよく見慣れたミジンコを、角度を変えて観察することにより、「仮説・検証型」の要素を加えたミジンコの形態と採餌様式の観察実験となる。仮説をたて、実験で検証し、検証結果をレポートにまとめる科学的実験プロセスを体験する。ここでは、オカメミジンコを使った実験を紹介する。

実験の流れ

- 準備

- 材料、試薬、器具の準備

- 前説明

- ミジンコについて

- 水界生態系におけるピラミッドと微生物ループについて

- 明視野顕微鏡の使用法について

- スケッチの描き方について

- 実験中

- ミジンコの顕微鏡観察

- ミジンコの向きを変えて顕微鏡観察

- 採餌様式の観察

- 実験後

- レポート作成・提出

- ミジンコの回収・片付け

はじめに

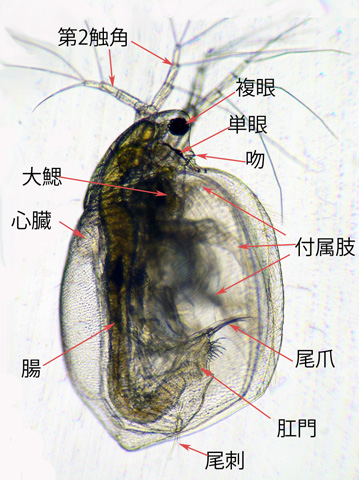

ミジンコ類は、体は小さいが節足動物・甲殻類の仲間で、複雑な体制をしている(図1)。体が透明のため、複眼と単眼、触角、心臓、腸と肛門、葉状の付属肢などが光学顕微鏡で容易に観察される。通常は雌が単独で単性卵を作り、増殖する(単為生殖)。単性卵は雌の殻内で孵化するため、しばしば孵化した子を持ったミジンコが観察される。一方、水質などの環境条件が悪化した場合には、オスが出現し、オスとメスの交尾によって耐久卵(休眠卵)が作られることがある。耐久卵は体外に産み落とされ、環境条件が好転すると孵化する。

図1.オカメミジンコSimocephalus vetulusの体制と分類上の位置

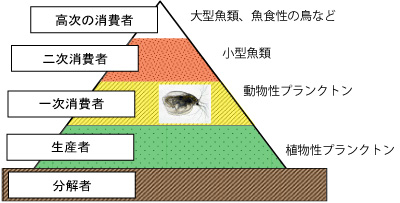

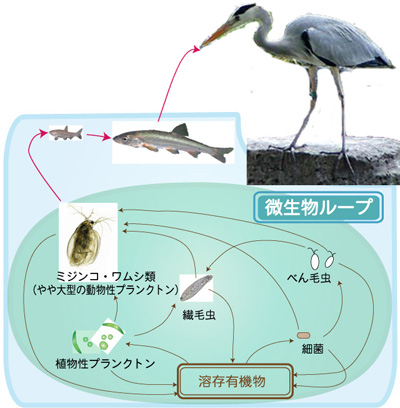

ミジンコは主に植物性プランクトンやバクテリアを食物とする第一次消費者である(図2)。ミジンコ類を含む水生微生物の世界は、食う―食われるの関係が複雑で、栄養素やエネルギーが循環する「ループ状の構造」になっている。そのため、その関係は微生物ループと呼ばれている。ミジンコ類やワムシ類といった比較的大型のプランクトンは小型魚類の餌となり、その小型魚類はさらに大型魚類や鳥などの餌となっていく(図3)。 ミジンコは、水生態系の中で微生物ループから高次の消費者へとエネルギーを受け渡す「架け橋」的存在となり、生態系の中で重要な位置にいると考えられる。

図2.水中の生態系ピラミッド例

図3.微生物ループと食物連鎖

微生物ループの中のミジンコやワムシが小型の魚に捕食される。

より高次の消費者へエネルギーの橋渡しをしているように見える。

魚画像は、情報処理推進機構 教育用画像素材集

http://www2.edu.ipa.go.jp/gz/より改変。

アオサギ写真は、東京都立大学 動物生態学研究室

白井剛氏提供より改変。

目的と課題

-

(目的1)オカメミジンコの形態を観察する。

-

- 課題1:ミジンコを横から観察し、スケッチする。ミジンコを立てた場合、複眼と単眼がどのように観察されるか仮説をたて、簡単なスケッチまたは、言葉で説明する。

- 課題2:実際に、水の量を調節することで、ミジンコを立てて、上もしくは下から観察し、実際の複眼の位置と個数を明示し、仮説と比較する。

-

(目的2)餌を食べる様子を観察する。

-

- 課題3:観察の前に、どの部分からどのようにして、食べ物が取り込まれるかの仮説を立てる。仮説を検証するために、擬似餌を与え、食物が取り込まれる様子を口器の位置や形に注意して観察し、食べのもの流れを形態スケッチに書き込む。

実験

材料

-

オカメミジンコ(Simocephalus vetulus)(3匹/2人):飼育法は、片田真一(2009)に詳細に記載、下記URL参照

試薬

- 緑藻を含んだ水:大型培養瓶(9リットル)に水8リットル、野外水槽で採取した濃緑色の水10ml、ハイポネックス1ml、鶏糞一つまみを入れ、蛍光灯を一日中当てながらエアレーションする。2週間程度で濃い緑色の水となる。この緑色の水からは、クロレラ様の緑藻、ゴレンキニア属(Golenkinia)に似た緑藻および同大の鞭毛虫類が多数認められた。

- コンゴーレッド水溶液: 蒸留水にコンゴーレッドを少量加え、ごく薄く色づく程度のコロイド溶液を作成する(コンゴーレッドは非常に少量がよく、15mlに耳かき半分くらいでも濃すぎるくらいである)。コンゴーレッド水溶液の濃度は図4を参照のこと。

図4.蒸留水(左)とコンゴ―レッド水溶液(右)

器具

- ホール付スライドグラス

- 蓋付きシャーレ

- 光学顕微鏡

- 細かく切った濾紙

- パスツールピペット

- 駒込ピペット

手順

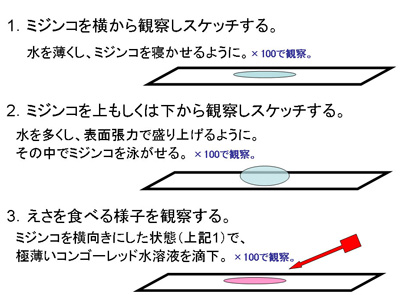

- オカメミジンコの形態を観察

- ピペットでミジンコを一匹捕り、スライドグラスの平らな部分にのせる。水の量は2滴程度にする(図5-1)。カバーグラスは使用しない(注1)。100~150倍で観察する。ピントを上下することで、立体的な構造を把握することができる。

- ミジンコを縦向きにしたときの形を仮説として、簡単なスケッチで表す。特に、複眼の位置と数がわかるようなスケッチを書く。

- ミジンコをホールつきスライドグラスのくぼみに入れ、水を3~4滴に増やし、カバーグラスをかけずに観察する(図5-2)。ミジンコの体が縦向きになっている様子を100~150倍で観察する(注2)。実際に複眼の位置と数がどうなっているか検証する。

- 餌の取り込み観察

- 1.で描いたスケッチをもとに、餌が取り込まれる経路の仮説を立てる。

- 1.-i で行ったようにミジンコを横向きにした状態で、コンゴーレッド水溶液を極少量(1/2~1滴)を加えてミジンコを100~150倍で観察する(図5-3)(注3)。

図5.1:側面からのミジンコの観察 2:腹側からのミジンコの観察 3:餌取り込みの観察

ポイントやトラブルシューティング

- 注1:ここではカバーグラスを使用しない方法を紹介した。ミジンコの両端に濾紙を置くなどしてからカバーグラスを使用する方法もあるが、調節が難しくミジンコを死なせてしまうことが多い。

- 注2:オカメミジンコは通常、腹面を上に向けて遊泳しているので、水の量を増やすと縦向きになる。弱ったオカメミジンコは水を増やしても横向きになってしまうことがある。その場合は新しいミジンコでやりなおす。また、オカメミジンコは小型(0.5mm以下)の方が容易に縦向きになる。

- 注3:赤い溶液の流れによってミジンコが起こしている水流とともに、「口」から食物が取り込まれる様子、喉と腸を食物が通過するところが確認できる。

実験を成功させるための留意点

実験前

- ミジンコの準備には時間がかかる場合がある。少なくとも2週間はみておく。

実験中

- カバーグラスを使わないため、顕微鏡の使い方に注意し、接眼レンズが濡れないようする。

実験後

- 接眼レンズが濡れていないか確認してから、片付けるようする。

本実験の発展

- 『ミジンコの採餌能力』と合わせて行うことで、より理解を深めることができる。

- ミジンコの生育条件をコントロールし、単性卵、耐久卵を作るような環境を提示することで、環境の変化に対する動物の適応という題材に発展させることができる。

- 単性卵と耐久卵は、色や形が異なるため、顕微鏡下で容易に識別できる。また、単性卵は成体の殻の内側で孵化するため、殻内に子が観察される場合もある。多くの学生は、ミジンコの卵は一種類で、卵を体外に産み落とすと考えていることが予測される。したがって、「ミジンコの繁殖様式」を題材にして、新たな仮説・検証型の実験を展開していくことができる。

参考文献

- 上野益三(1973)枝角目、In:日本淡水生物学、川村多實二原著、上野益三編修、北隆館、東京409-430pp

- 片田真一 (2009) 新しい生物学学生実験の開発I-仮説検証的要素をもったミジンコの観察-。Hiyoshi Review of Natural Science, Keio University No.44

- 滋賀の理科教材研究委員会 編(2005)日本の淡水プランクトン、図解ハンドブック、合同出版

- 田中正明(2002)日本淡水動植物プランクトン図鑑、名古屋大学出版会

- 永田俊(1993)微生物ループと水圏物質循環?溶存有機物の生成と分解をめぐって、Bulletin of Japanese Society of Microbial Ecology 8: 149-155

- 水野壽彦(1964)日本淡水プランクトン図鑑、保育社

印刷用PDFマニュアル

- ミジンコ形態

(809KB)

(809KB)