スケッチの描き方

はじめに

生物実験におけるスケッチは、生物の特徴や重要な構造と形態を表現するものである。デッサンとは異なり、見えたままを描くものではない。スケッチをすることで、対象の細部まで観察する姿勢が身につく。

留意点

- スケッチを描くときは、先のとがった2H、3Hなどの硬い鉛筆を用いる。

- 細部まで表すことができるように、なるべく大きく描く。

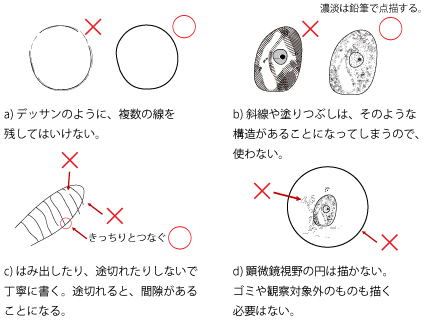

- 最初に薄く輪郭を描き、修正しながら、濃い線で仕上げると描きやすい。ただし、生物のスケッチでは、構造を線で表すため、輪郭は1本の連続した線で描く(図1a, c)。

- 黒く見えても塗りつぶす必要はない。濃淡を表現したい場合は、密な部分や不透明な部分を点描し、斜線などは使わない(図1b)。

- 見えるものを全部描く必要はなく、意味のある構造のみを表現し、同じ構造の繰り返しの場合は、繰り返しの一部のみを描写して、残りは省略してもよい(図1d)。

- 目的に応じて、最も適した標本を探し出し、スケッチする。顕鏡した場合は、微動ハンドルと絞りを調整して、立体的に観察したものを総合的にスケッチする。視野の円い輪郭を描く必要はない(図1d)。

- スケッチだけでは表せないところは言葉で表現してもよい。

- 描いた標本の実際の大きさがわかるように、スケールをいれる。

図1. スケッチを描く時の留意点

印刷用PDFマニュアル

- スケッチの描き方

(244KB)

(244KB)