ヒドラの解離と構成細胞の観察・同定

ヒドラを構成する各種細胞を観察する。

実験のねらいと特徴

ヒドラ個体を個々の細胞にまで解離する操作を行い、ヒドラの細胞を観察する。 この実験を通して、多細胞動物を構成する細胞の形態と機能を理解させる。 なお、細胞種の同定にあたり、細胞分類表を使うことを体験させる。

実験の流れ

- 準備

- 使用する材料、試薬、器具の準備

- 班や机ごとなどに、あらかじめヒドラをシャーレに入れ、小分けにする。

- 前説明

- ヒドラについて

- ヒドラを構成する細胞について

- スケッチの意義と描き方について

- 明視野顕微鏡の使い方について

- 実験中

- ヒドラの解離と観察

- 実験後

- レポートの作成と提出

- 残ったヒドラの回収や片付け

はじめに

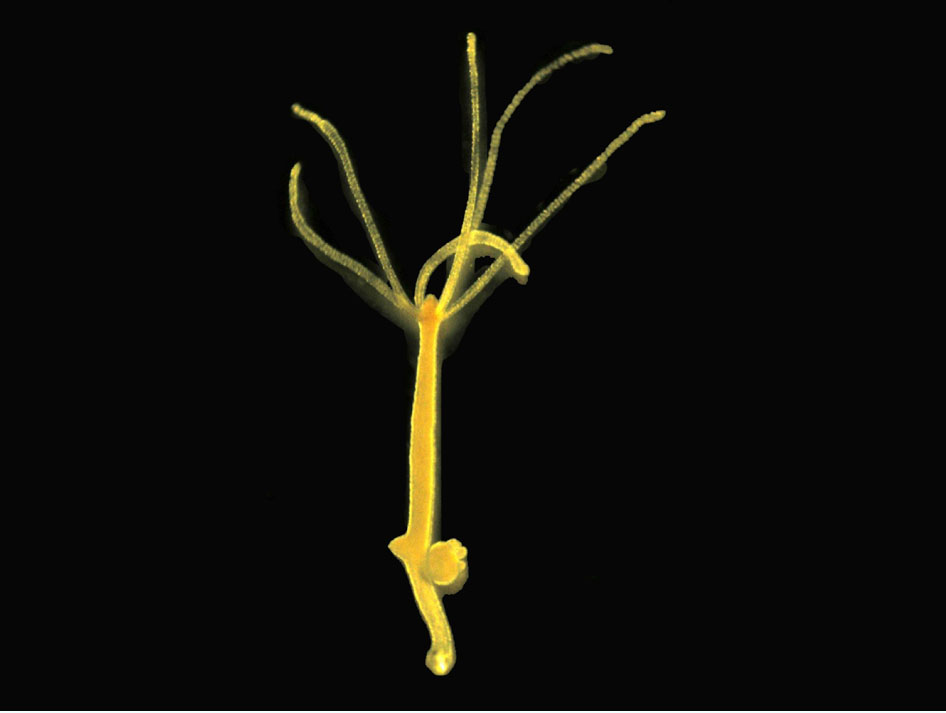

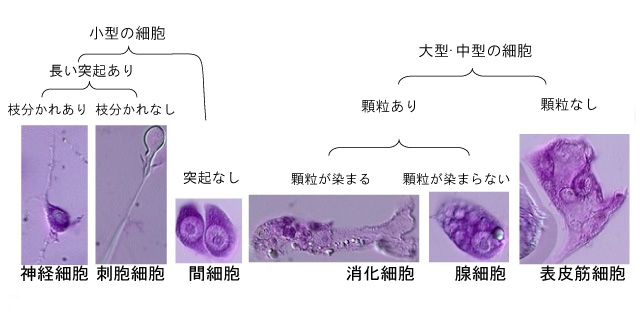

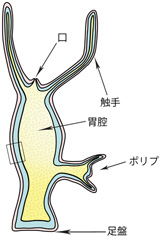

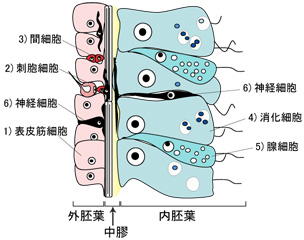

ヒドラは、飼育のし易さやその構造や行動の面白さから、生物学実験に広く使われている。ヒドラは、クラゲ、サンゴやイソギンチャクと共に刺胞動物と呼ばれ るグループに属する。1 cm前後の淡褐色の動物で池や沼の石や水草に付着して生活する。生育に適した条件下では出芽という無性生殖によって増殖する。一方、受精による有性生殖も行う。受精卵は細胞分裂を繰り返して細胞数を増やし、やがて細胞間で形と機能の違い(細胞分化)が生じ、個体が形成されていく(図1)。ヒドラの成体は約10万個の細胞からなり(我々ヒトはおよそ60兆個、200種の細胞から構成されている)、それらはわずか6種類の細胞種に分類することができる。すなわち、1)表皮筋細胞、2)刺胞細胞、3)間細胞、4)消化細胞、5)腺細胞、6)神経細胞である(図2, 図3)。

- (lightboxで画像ウインドウが開きます)

図1.ヒドラの構造

内胚葉をピンクで 外胚葉をブルーで示す。

囲み部分の拡大は図2 - (lightboxで画像ウインドウが開きます)

図2.ヒドラのおもな構成細胞模式図

図3.ヒドラ体細胞の検索図

目的と課題

- (目的1)ヒドラの成体(個体)を個々の細胞にまで解離し、光学顕微鏡を用いて6種類の細胞を同定する。

- 課題1:同定した6種類の細胞をスケッチする。

試薬

- 解離液:グリセリン、酢酸、水の混合液(それぞれの容量比は、1:1:13)

- 染色液:0.05% メチレンブルー水溶液

器具

- パスツールピペット(2本/1人)

- スライドガラス(1枚/1人)

- カバーガラス(1枚/1人)

- 切断したろ紙片(数片/1人)

- スケッチ用紙(1枚/1人)

- H以上の硬質鉛筆(1本/1人)

- 光学顕微鏡(1台/1人)

手順 (Flash Movie)

1. ヒドラを構成する細胞の観察

- スライドガラス上にヒドラを一匹のせる。

- 余分な水分をろ紙で吸い取る(注1)。

- 解離液を5滴落とし、5分間放置する。

- 余分な解離液をろ紙で吸い取る(注2)。

- カバーガラスの側面を使ってヒドラを砕く(注3)。

- 染色液を一滴落とし、カバーガラスをかけて光学顕微鏡で観察する。

- 検索図(図3)を参考にして、細胞の大きさと形、染色性に基づき、細胞の同定を行う。

観察倍率は、100倍と400倍。100倍で同定したい細胞を選択し、400倍で詳細な形態観察を行う。

2. Flash Movieによる手順

画面左下のアイコンについて

![]() 3秒間隔の自動でページを進めます。

3秒間隔の自動でページを進めます。

![]() そのページで停止します。

そのページで停止します。

![]() 手動で次のページを表示します。

手動で次のページを表示します。

![]() 一つ前のページに戻ります。

一つ前のページに戻ります。

再生にはAdobe Flash Playerが必要です。

ポイントやトラブルシューティング

- 注1:水分を取り除かないと、解離液の濃度が薄くなってしまう。

- 注2:乾かない程度に吸い取る。

- 注3:塊がなくなるまで細断化する。

実験を成功させるための留意点

実験前

- 最低1人あたり1個体のヒドラを供与できるように増やしておく。

実験中

- 解離液を処理する前に、ヒドラ周囲の溶液をよく取り除く(解離液濃度の低下を防ぐため)。

- スライドガラス上のヒドラにカバーガラスをかぶせる際に、気泡が入らないように注意する。

- 標本が乾燥しないように留意させる(カバーガラスの側面から、ときおり水分を供給させる)。

本実験の発展

『ヒドラの摂食行動とその認識』の実習と組み合わせることができる。

資料

参考文献

- 小泉修(1993) ミクロスコピア10:172-176

- 小泉修(1994) ミクロスコピア11:22-26

- 三浦淳子(1998)遺伝 別冊10号(11):59-62

用語解説

- 無性生殖

- 1つの個体が単独で新たな個体を作り出す方法。

- 有性生殖

- 精子と卵などの生殖細胞により新たな固体を作り出す方法。

- 表皮筋細胞

- ヒドラにおいては、体の大部分の表皮を構成する細胞であり、筋肉の役割も有している。

- 刺胞細胞

- ヒドラにおいては、袋状の形態を持ち、刺激を受けると袋を反転させながら、内部の刺糸を放出する細胞である。外胚葉領域に分布している。

- 間細胞

- ヒドラにおいては、様々な細胞に分化する能力を持っている細胞。小型で球状の形態を持つ。

- 消化細胞

- ヒドラにおいては、胃腔の表皮を構成する細胞である。

- 腺細胞

- ヒドラにおいては、消化酵素を分泌する細胞で、胃腔に取り込まれた餌を消化する。消化酵素を含んだ分泌顆粒を細胞内に有している。

- 神経細胞

- ヒドラにおいては、突起を発達させた細胞であり、互いの突起を接着させ合うことにより、神経ネットワークを形成している。内外胚葉領域に分布している。

印刷用PDFマニュアル

- ヒドラの解離と構成細胞の観察・同定.pdf

(403KB)

(403KB)