日照条件とモチノキ

陰葉と陽葉における構造の違いを解析する。

実験のねらいと特徴

異なった日照条件下で育ったモチノキの葉の構造を観察させる。本実験をとおして『植物は環境条件の違いにより構造適応を示す』事実を学ばせる。

実験の流れ

- 準備

- 材料、器具の準備

- 前説明

- 葉の構造について

- 切片の作り方

- 明視野顕微鏡の使用法について

- スケッチの描き方について

- 実験中

- 日なたと日陰のモチノキの葉を採取

- 各葉の生重量と面積の測定

- 切片を作成後、顕微鏡で観察・スケッチ

- 実験後

- レポート作成と提出

- 片付け

はじめに

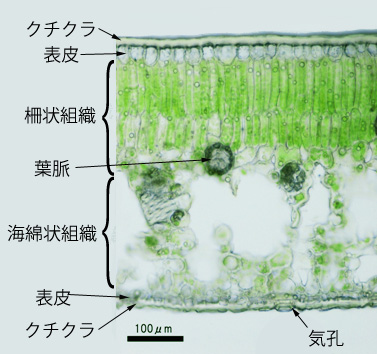

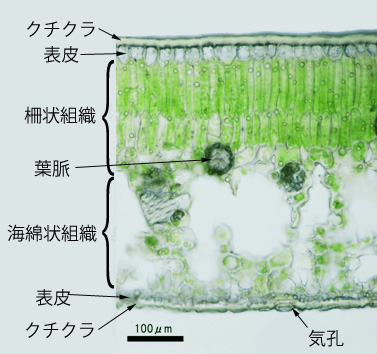

あらゆる生物は、その生息環境から多くの影響を受け、生物自身の構造や機能を生息環境に適応させている。維管束植物の場合、日光を受けやすい葉の表側では、活発に光合成を行うことができるように、葉緑体を多く含む細胞が密に配列した柵状組織を発達させている(図1)。一方、二酸化炭素や酸素などのガス交換ならびに水分蒸散を行う気孔は、葉の裏側に発達していることが知られている(双子葉植物で顕著)。一枚の葉における、このような細胞の不均一分布は、光合成と呼吸を効率良く行うための適応と捉えることができる。なお、葉は内部を乾燥から守るため、表皮組織の外側にクチクラを発達させている。緩やかな細胞接着を示す海綿状組織中には、光合成産物を輸送する葉脈も配置されている。この海綿状組織は空気間隙に富み、気孔を通じて外界とつながっている。

図1.モチノキ Ilex integra の葉の断面

本実験では、本州(東北地方南部以西)、四国、九州、琉球に自生する常緑小高木で、樹皮からトリモチを作ることで知られているモチノキを材料として、日照条件と維管束植物の葉の構造の関係を定量的ならびに定性的に解析する。その結果をもとに、日光を有効利用するために、維管束植物の葉がどのように環境に対して構造適応しているかを考察する。

目的と課題

- (目的1)日なたと日陰で育ったモチノキの葉における構造適応の実体を定性的に解析する。

-

- 課題1:各葉の手触りや色など、その性質の違いを観察する。

- (目的2)日なたと日陰で育ったモチノキの葉における構造適応の実体を定量的に解析する。

-

- 課題2:各葉の単位面積あたりの生重量を測定する。

- 課題3:葉の構造を観察しスケッチする。

- 課題4:各葉の柵状組織の厚さを測定する。

- (目的3)実験結果を考察する。

-

- 課題5:課題1から4で得られた結果から日照条件に対する植物の適応について考察する。

実験

材料

- モチノキ(Ilex integra)の葉(日なたと日陰から採集):慶應義塾大学日吉キャンパス内のモチノキを使用

器具

- スライドガラス(1枚/1人)

- 18mm角 カバーガラス(1枚/1人)

- 光学顕微鏡(1台/1人)

- ピンセット(1本/1班)

- パスツールピペット(1本/1班)

- 発砲スチロールまたはピス(1片/1人)

- 剃刀(1枚/1人)

- はさみ(1本/1人)

- 15.5mg/cm2のケント紙:葉の面積を求めるために使用

- 精密電子天秤:葉の生重量および、ケント紙の重さから面積をもとめるために使用

手順

1.モチノキの葉の観察

- 日なたと日陰で育った葉の特徴を肉眼で観察し、葉の厚さや触感、色など違いを表1にまとめる。

- (lightboxで画像ウインドウが開きます)

図2.モチノキ Ilex integra 日なたの葉

- (lightboxで画像ウインドウが開きます)

図2.モチノキ Ilex integra 日陰の葉(右)

| 表1.葉の比較 |

| 日なたの葉 | 日陰の葉 | |

定性的所見 |

2.単位面積当たりの葉の生重量の比較(結果は表2にまとめる)

- 日なたと日陰で育った葉の生重量を測定する(注1)。

- 上記の葉の面積を測定する。

- ケント紙に葉の輪郭を書き写し、はさみで切り取りとる(注2)。

- 切り抜いたケント紙の重さを量る。

- ケント紙の重さを15.5mg/cm2 として、それぞれの葉の面積を算出する。

- i)とii)のデータから、単位面積あたりの生重量を求める。

- 最低6名分のデータから、生重量の平均値を求める。

| 表2.単位面積当たりの葉の生重量の比較 |

| 日なたの葉 | 日陰の葉 | |

| 生重量[①](mg) | ||

| 型紙の重さ[②](mg) | ||

| 葉の面積[②/15.5=③](cm2) | ||

| 単位面積あたりの生重量[①/③=④](mg/cm2) | ||

| [⑤] | ||

| [⑥] | ||

| [⑦] | ||

| [⑧] | ||

| [⑨] | ||

| 単位面積あたりの生重量の平均 [(④+⑤+⑥+⑦+⑧+⑨)/6](mg/cm2) |

3.葉の構造(横断面)の観察

- 葉を発泡スチロールまたはピスなどの支持台にはさみ、支持台ごと薄く剃刀で削ぐ(図3参照)(注3)。

図3の写真では、安全のため、試料を立ててスライスしているが、 試料面を上に向けてスライスする方が薄い切片を得られやすい。 - 切片を水で封入後、顕微鏡で観察し、スケッチする。

4.葉と柵状組織の厚さの測定(結果は表3にまとめる)

- ミクロメーターを用いて、葉の断面と柵状組織の厚さを測定する。

- 測定値から葉の厚さに対する柵状組織の割合を計算する。

- 最低6名分のデータから、柵状組織が占める割合の平均値を出す。

| 表3.柵状組織の厚さの比較 |

| 日なたの葉 | 日陰の葉 | |

| 葉の厚さ[a](μm) | ||

| 柵状組織の厚さ[b] (μm) | ||

| 柵状組織の割合[a/b=c] (%) | ||

| [d] | ||

| [e] | ||

| [f] | ||

| [g] | ||

| [h] | ||

| 柵状組織の割合の平均 [(c+d+e+f+g+h)/6](%) |

- (lightboxで画像ウインドウが開きます)

図4.モチノキ Ilex integraの葉横断面 日なたの葉

- (lightboxで画像ウインドウが開きます)

図4.モチノキ Ilex integraの葉横断面 日陰の葉

ポイントやトラブルシューティング

- 注1:有効数字3桁まで読み取る。

- 注2:葉のみの単位面積あたりの重さを比較するため、葉柄の部分は切除してから行う。

- 注3:よく切れる剃刀を用い、できるだけ薄い切片を作る。

実験を成功させるための留意点

実験前

- 剪定直後は、かならずしも、日なたにある葉が日なたで育った葉ではないことがあるので、実験前には、手入れされていない木を確保しておく。

実験中

- 事前に与えられた情報により、明るい場所で採取した葉は厚い箇所を測定し、暗い場所で採取した葉は薄い箇所を測定してしまう可能性がある。そこで、柵状組織の測定には、採集時の情報を伏せて行うことで、データの妥当性を高めることができる。このような実験方法はブラインドテストと呼ばれ、科学的実験において非常に有効である。

- 可能な限り薄い切片を作らせるようにする。

- 剃刀の扱いに注意させる。

本実験の発展

- 日光に対する植物の反応は、柵状組織以外にも、葉の形や枝の伸ばし方などに現れる可能性がある。これらについても調べることで、環境の変化に対する生物の可塑的な適応について、統合的に学ぶことができる。

- 照度計は人の目で見た「明るさ」を測定することができる。照度計による測定を組み込むことで、以下の要素を加えることができる。

-

- 植物(モチノキ)の感じる明るさは動物(ヒト)の感じる明るさと同じだろうか?

植物の生長に必要な光は、光量子量であり、我々の感じる光の強さとは必ずしも一致しない。照度計の値と柵状組織のデータを対応させることで、この事実を体験することができる(照度計による計測を基に、便宜的に光量子量を推定することは可能である)。

- 観察の信頼性のテスト

生物学における測定では、しばしば、実験者(観察者)間での感覚的なズレが問題となる。「明るさ」は個人個人の感覚で異なる可能性がある。そのような場合に、「明るさ」を客観的な指標として使うためには、どのようなアイデアが考えられるだろうか?照度計を用いながら試行錯誤するプロセスを経験することで、自分たちの感覚を用いて、どのように客観的なデータを得るかという手法について学ぶことができる。

- 植物(モチノキ)の感じる明るさは動物(ヒト)の感じる明るさと同じだろうか?

資料

用語解説

- 維管束植物

- 光合成産物や水を輸送するために使用されている木部と師部からなる維管束をもつ植物。

- 柵状組織

- 葉を構成する組織の一つで、一般的には、葉の表側に存在する。葉緑体に富み、比較的密に存在する。

- 海綿状組織

- 葉を構成する組織の一つで、一般的には、葉の裏側に存在する。さく状組織とは異なり、低密度で細胞間隙に富む。

印刷用PDFマニュアル

- 日照条件とモチノキ

(395KB)

(395KB)