知覚している世界の測定方法について学ぶ:精神物理学的測定法

ミュラー・リヤー錯視を題材にして、人間の「見え方」を測定する。

目的

- 調整法と極限法を用いて、ミュラー・リアー錯視を測定する。

- 矢羽根の角度と錯視量との関係を検討する。

方法

概要

- 実験者、実験参加者の2人で1グループとする。

- それぞれが一通りの役割を体験する。

用具

- iPad、iPadスタンド

- 記録用紙

手続き

1.実験条件

- 矢羽根の角度条件を4つ設ける

- 0度条件と60度条件は必ず含めること

- 残りの2条件については自由に設定してよい

- 調整法と極限法で同じ角度条件を用いること

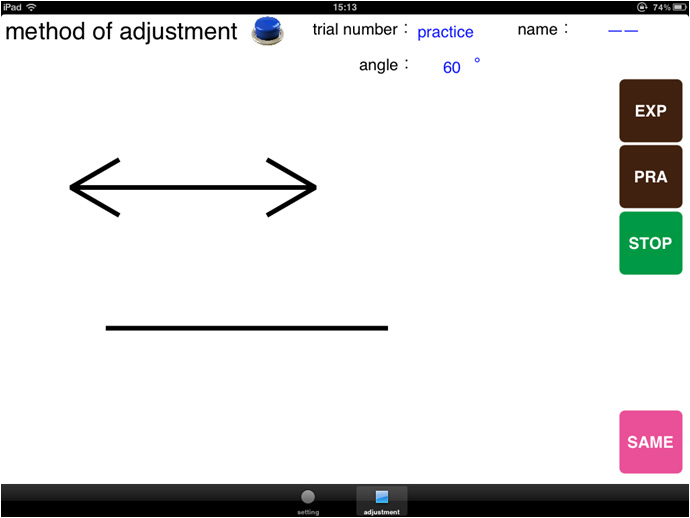

2.調整法の実施

【実験者の手順】

(1) 実験アプリの開始:iPadのホーム画面の“調”という字の書かれたアイコンのpsychDemo_Aにタッチしてアプリを起動。

(2) アプリが起動すると設定画面が表示されるので、名前等の入力と角度の選択をする。下のタブバーにある「実験」のボタンを押す。実験の画面が出たら、実験参加者に教示をする。

教示の例:「これから私たちの見え方に関する実験を行います。(実験画面を示しながら)画面には上と下に2つの図形が提示されます。上の図形を標準刺激とし、下の図形を比較刺激といいます。あなたの課題は、標準刺激と比較刺激の横線分の長さが同じに見えるように比較刺激の横線分の長さを調整することです。画面にタッチして等しく見えるまで指を動かして調整してください。等しい長さになったら、「同じ」を押してください。標準刺激には矢羽根がついているものとそうでないものがあります。出来るだけ図形全体を見て、長さを調整してください。標準刺激は常に上に提示されます。角度条件ごとに10試行ありますので4条件で計40試行行います。10分程度の時間がかかりますが、一貫した態度で見たままの印象を答えてください」

(3) 実験の進め方:まず「練習」を押し、4、5回の練習を行ってから本実験に進む。「実験」を押すと、実験が開始され、1試行目という表示が出る。これを確認した上でiPadをスタンドに設置して実験を開始する。観察距離を30cmに合わせ、観察・調整を開始させる。

(4)10試行終了すると「条件このは終了しました」というメッセージが出て、この条件は終了となる。1つの角度条件が終了したら、設定画面に戻り、角度を設定しなおし、次の条件を実施する。4つの角度条件が終了した時点で調整法の実験は終了となる。

【実験参加者の手順】

比較刺激を操作して同じ長さに見えるように調整する。同じになった時点で、「同じ」を押すと「次の試行へ」というメッセージが出る。タッチしてメッセージを消した後に、「次へ」を押すと2試行目へと移る。これを「条件このは終了しました」のメッセージが出るまで繰り返す。

3.極限法の実施

【実験者の手順】

(1) 実験アプリの開始:iPadのホーム画面の“極”という字の書かれたアイコンのpsychDemo_L_Limにタッチしてアプリを起動。名前や角度条件の設定は調整法と同じ。

(2) 教示の例:「これから私たちの見え方に関する実験を行います。画面には上と下に2つの図形が提示されます。上の図形を標準刺激とし、下の図形を比較刺激といいます。あなたの課題は、標準刺激と比較刺激の横線分の長さを比較し、標準刺激の横線分の長さが比較刺激と比べて短いか、同じか、長いかを判断することです。右側に配置されている「短い」「同じ」「長い」にタッチして反応してください。標準刺激には矢羽根がついているものとそうでないものがあります。出来るだけ図形全体を見て、長さを調整してください。標準刺激は常に上に提示されます。角度条件ごとに10試行ありますので4条件で計40試行行います。10分程度の時間がかかりますが、一貫した態度で見たままの印象を答えてください。」

(3) 実験の進め方:まず「練習」を押し、2、3回の練習を行ってから本実験に進む。「実験」を押すと、実験が開始され、1試行目という表示が出る。これを確認した上で、iPadをスタンドに設置して実験を開始する。観察距離を30cmに合わせ、観察・判断を開始させる。

(4)10試行終了すると「条件このは終了しました」というメッセージが出て、この条件は終了となる。1つの角度条件が終了したら、設定画面に戻り、角度を設定しなおし、次の条件を実施する。4つの角度条件が終了した時点で調整法の実験は終了となる。

【実験参加者の手順】

標準刺激と比較刺激の長さを比較し、比較刺激の方が短ければ「短い」、同じならば「同じ」、長ければ「長い」のを押す。ボタンを押すと比較刺激の長さが変化するので、また「短い」「同じ」「長い」のどれかを押し反応し続けます。反応を続けると「次の試行へ」というメッセージが出ることがあり、このメッセージが出た時点で1試行が終了となる。タッチしてメッセージを消した後に、「次へ」を押すと2試行目へと移る。これを「条件このは終了しました」のメッセージが出るまで繰り返す。

結果の処理法

(1)「錯視量」を定義する。

- 何を基準とするか?(物理量か、矢羽根なしの条件か)

- 差を求めるか、比を求めるか?

- その方法を採用する理由は?

(2)錯視量の平均値を求める。

- 各角度条件につき、10試行のデータを平均する。

- 2名とも経験した条件については、10試行×2名分のデータを平均する。

※上記の分析に加え、余裕があれば上昇・下降系列を実験条件に加えて再分析してもよい。

(3)平均値と同じ要領で標準偏差(SD)を求める。

(4)錯視量の平均値を表およびグラフにまとめる。

考察

- 錯視は確認されたか

- 矢羽根の角度が変わると錯視量はどのように変化したか

- 調整法と極限法の長所・短所